Nachruf auf ein Leben mit und für unsere Kleingärten

Gerda (geb. 1934) und Hans-Joachim Böttcher (geb. 1936) fanden jung zusammen und gründeten eine Familie mit den Kindern Andreas und Christiane. Gerda war schon mit dem Kleingarten ihrer Mutter in der Homburger Straße aufgewachsen, die damit als Witwe in der schweren Kriegs- und Nachkriegszeit ihre 3 Kinder mit Kartoffeln, Obst und Gemüse versorgte. So war für die junge Familie wunderbar, die Parzelle daneben, an der Ecke Homburger/Ahrweiler Straße zu bekommen. Allerdings begannen damit auch früh ihre Erfahrungen damit, wegen Bebauung weichen zu müssen: auf diesen Parzellen entstanden Ende der 1970er Jahre Wohnungen. Dafür bekamen sie einen Garten eine Straße weiter, allerdings auch nur für einige Jahre, denn dieser Teil des damals noch von der Eisenbahn Landwirtschaft verwalteten Geländes musste wiederum in den 1980er Jahren einem neuen Baukomplex an der Ecke Deidesheimer/Spessartstraße weichen. Dagegen protestierte die Bürgerinitiative Rüdesheimer Platz, jedoch leider ohne Erfolg. Die Familie bekam zwar wiederum Ersatz in der Kolonie Johannisberg im Finkenweg, aber auch diese Parzelle war nicht sicher, denn die Kolonie Johannisberg galt damals als Wohnungsbaureserve. In der Bürgerinitiative begann jedoch ein jahrzehntelanges Engagement der Familie Böttcher für den Erhalt von Kleingärten – nicht nur des eigenen, sondern z.B. auch, als ebenfalls Ende der 1970er Jahre an der Ecke Ahrweiler Straße/Wiesbadener Straße Kleingärten einem Neubau für ein internationales Begegnungszentrum weichen mussten.

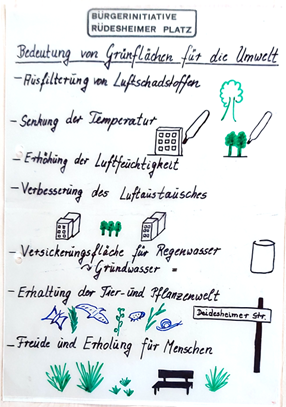

Ein Schwerpunkt im Kampf um den Erhalt der Kolonie Johannisberg war Anfang der 1990er Jahre die Entwicklung des Berliner Flächennutzungsplans, (FNP) der u.a. festlegt, welche Freiflächen dauerhaft bestehen sollen. In den Entwürfen waren etliche Kolonien – nicht nur unsere Kolonie Johannisberg – für den Wohnungsbau vorgesehen. Argumente der Stadtplaner und Wirtschaft klangen so: „Wohnungen mit U- oder S-Bahn-Anschluß sind wichtiger als Kleingärten … deshalb können Kleingärten bei der Flächennutzungsplanung für Berlin kein Tabu sein, sondern müssen in Einzelfällen an andere Stellen verlegt werden“ (Berliner Wirtschaft vom 3. und 4. Februar 1994). Berliner Kleingärtner erreichten gegen diese Sichtweise eine beachtliche Mobilisierung, nicht nur mit coolen Sprüchen („Wer Kleingärtner quält wird abgewählt“) sondern insbesondere mit gründlichen Recherchen und guten Argumenten. Dazu zählten z.B. alternative Lösungen, wie die Nutzung des Leerstandes von Gewerberäumen (1993 in Berlin 214000 m²) für Wohnraum, sowie der Wert der Kolonien nicht nur für die Pächter sondern für die Allgemeinheit: Erklärtes Ziel des Deutschen Städtetags ist: 12 m² fußläufig erreichbares „Grün“ für alle Stadtbewohner mit Kleingärten als grüne Lunge und attraktive Grünfläche zum Schauen und Genießen beim Spazierengehen, kostenlos für die öffentliche Hand gegenüber den Kosten für das Anlegen und Pflegen von öffentlichem Grün. Gerda Böttcher war dabei maßgeblich: sie hat umfassend Informationen und Argumenten zusammengetragen sowie zahlreiche eindrucksvolle Folien erstellt – damals handschriftlich mit Filzstift für Overhead-Projektion, aber die Argumente stimmen heute wie damals.

Argumente der Stadtplaner und Wirtschaft klangen so: „Wohnungen mit U- oder S-Bahn-Anschluß sind wichtiger als Kleingärten … deshalb können Kleingärten bei der Flächennutzungsplanung für Berlin kein Tabu sein, sondern müssen in Einzelfällen an andere Stellen verlegt werden“ (Berliner Wirtschaft vom 3. und 4. Februar 1994). Berliner Kleingärtner erreichten gegen diese Sichtweise eine beachtliche Mobilisierung, nicht nur mit coolen Sprüchen („Wer Kleingärtner quält wird abgewählt“) sondern insbesondere mit gründlichen Recherchen und guten Argumenten. Dazu zählten z.B. alternative Lösungen, wie die Nutzung des Leerstandes von Gewerberäumen (1993 in Berlin 214000 m²) für Wohnraum, sowie der Wert der Kolonien nicht nur für die Pächter sondern für die Allgemeinheit: Erklärtes Ziel des Deutschen Städtetags ist: 12 m² fußläufig erreichbares „Grün“ für alle Stadtbewohner mit Kleingärten als grüne Lunge und attraktive Grünfläche zum Schauen und Genießen beim Spazierengehen, kostenlos für die öffentliche Hand gegenüber den Kosten für das Anlegen und Pflegen von öffentlichem Grün. Gerda Böttcher war dabei maßgeblich: sie hat umfassend Informationen und Argumenten zusammengetragen sowie zahlreiche eindrucksvolle Folien erstellt – damals handschriftlich mit Filzstift für Overhead-Projektion, aber die Argumente stimmen heute wie damals.

Zu den allgemeinen Argumenten kam spezifisch für Wilmersdorf die gesetzlich vorgeschriebene Vorhaltung von Ausgleichsflächen für Emissionen und gerade im Autobahndreieck die kühlende Wirkung dieser Grünflächen. Für den Bereich östlich der Schlangenbader Straße war dies schon 1993 besonders wichtig, da die neuen Hochhäuser über der Autobahn als „Luftriegel“ die Hauptwindrichtung blockierten: östlich davon wurden um bis zu 3 °C höhere Temperaturen gemessen.

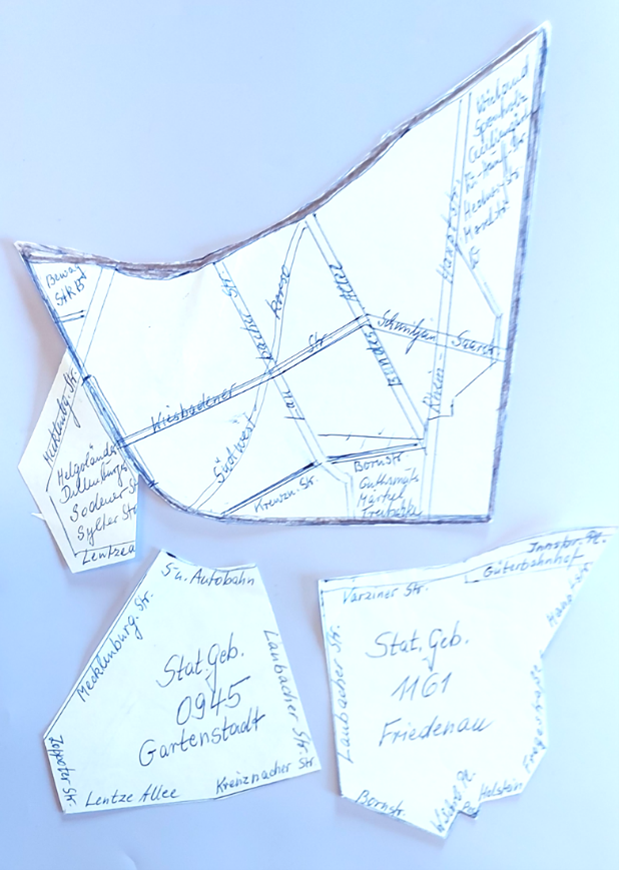

Ein besonders wichtiges Argument war jedoch die Einwohnerdichte von Wilmersdorf, mit 170 Menschen pro Hektar und einem Fehlbedarf von 75% öffentlich zugänglicher Grünflächen war sie Anfang der 1990er Jahre die zweit-höchste in Berlin. Diese Statistik gab es aber nur für den Bezirk, nicht spezifisch für einzelne Gebiete darin. Gebietsweise gab es aber die Einwohnerzahlen. Um den hohen Bedarf an Grünfläche spezifisch für Gebiete rund um Kleingärten aufzuzeigen, hat Gerda Böttcher die Grenzen des Bezirks sowie dieser Gebiete vom Stadtplan abgepaust, ausgeschnitten, mit der Briefwaage die Gewichte ermittelt und den Anteil einzelner Gebiete am Gewicht der Bezirksfläche berechnet – und dies konnte sie auf deren Anteil an der Fläche des Bezirks übertragen und zeigen, dass im Gebiet um den Rüdesheimer Platz die Einwohnerdichte (172 pro Hektar) noch über der des Bezirks Kreuzberg (150,5/ha) lag. Die „zwingenden Gründe zum Erhalt dieser letzten ökologischen Ausgleichsfläche in Wilmersdorf“ übermittelten Gerda und Hans-Jürgen Böttcher am 29. Juni 1993 in einem Schreiben an den Bezirksbürgermeister Dohm – unterzeichnet mit G. Böttcher. Dieser antwortete am 15. Juli (dem Zeitgeist entsprechend in umgekehrter Reihenfolge an „Herrn und Frau H.-g. und G. Böttcher“) mit der Zusage seiner Unterstützung und dem Hinweis auf den Beschluss der Bezirksverordneten, „eine Darstellung als Grünfläche/Kleingarten anzuregen“.

Die öffentliche Auslegung vom 15.11. bis 12.12. 1993 ergab „zahlreiche Einzelpersonen“ und „insbesondere die organisierten Kleingärtner … insgesamt 86000 Einwendungen und Anregungen“. Dazu zählten Umweltverbände (NaBu und BUND) sowie Stimmen aus der Wissenschaft. Zu Sylvester 1993 schrieb der Vorsitzende der Kolonie Johannisberg, Biastock, direkt an den Bausenator Nagel, u. A. mit dem Hinweis, dass die Kolonie Johannisberg für das Gebiet um den Rüdesheimer Platz die letzte große Naherholungsfläche darstellt und dass dem Mangel an bezahlbaren Wohnungen besser durch Korrektur der Fehlplanungen zu begegnen sei, die zum Leerstand von zu teuren (Eigentums-)wohnungen führten. Im Juni 1993 schrieb die Familie Böttcher: Gerda Böttcher an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz mit einer ausführlichen Begründung für die Ausweisung der Kolonie Johannisberg als Dauerkleingartenfläche und der Bitte um „begründete Stellungnahme zu meinen Bedenken … zu allen … vorgelegten Punkten, um den Vorgang der Abwägung nachvollziehen ggf. von Gerichten überprüfen lassen zu können“. Hans-Joachim Böttcher übermittelte weitere Argumente im Rahmen der Bürgerbeteiligung, u. A. dass die „Gartenstadt Wilmersdorf“ seit 1983 als „geschützter Baubereich mit besonderer städtebaulicher Bedeutung“ ausgewiesen ist, und Tochter Christiane übermittelte einen formalen Einspruch mit ausführlicher Erläuterung der Bedeutung von Kleingärten in Wohngebieten (anstelle ihrer Verlegung an den Stadtrand) für das Verkehrsaufkommen und die Luftreinhaltung.

Die öffentliche Auslegung vom 15.11. bis 12.12. 1993 ergab „zahlreiche Einzelpersonen“ und „insbesondere die organisierten Kleingärtner … insgesamt 86000 Einwendungen und Anregungen“. Dazu zählten Umweltverbände (NaBu und BUND) sowie Stimmen aus der Wissenschaft. Zu Sylvester 1993 schrieb der Vorsitzende der Kolonie Johannisberg, Biastock, direkt an den Bausenator Nagel, u. A. mit dem Hinweis, dass die Kolonie Johannisberg für das Gebiet um den Rüdesheimer Platz die letzte große Naherholungsfläche darstellt und dass dem Mangel an bezahlbaren Wohnungen besser durch Korrektur der Fehlplanungen zu begegnen sei, die zum Leerstand von zu teuren (Eigentums-)wohnungen führten. Im Juni 1993 schrieb die Familie Böttcher: Gerda Böttcher an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz mit einer ausführlichen Begründung für die Ausweisung der Kolonie Johannisberg als Dauerkleingartenfläche und der Bitte um „begründete Stellungnahme zu meinen Bedenken … zu allen … vorgelegten Punkten, um den Vorgang der Abwägung nachvollziehen ggf. von Gerichten überprüfen lassen zu können“. Hans-Joachim Böttcher übermittelte weitere Argumente im Rahmen der Bürgerbeteiligung, u. A. dass die „Gartenstadt Wilmersdorf“ seit 1983 als „geschützter Baubereich mit besonderer städtebaulicher Bedeutung“ ausgewiesen ist, und Tochter Christiane übermittelte einen formalen Einspruch mit ausführlicher Erläuterung der Bedeutung von Kleingärten in Wohngebieten (anstelle ihrer Verlegung an den Stadtrand) für das Verkehrsaufkommen und die Luftreinhaltung.

Hans-Joachim Böttcher brachte dann zusätzlich das – möglicherweise entscheidende – Argument ins Spiel, dass die Kolonie Johannisberg ja als Ausgleichsfläche für das Heizkraftwerk in der Forckenbeckstraße ausgewiesen ist. Im Abgeordnetenhaus von Berlin hatten dann Anträge sowohl der PDS als auch von Bündnis 90/Grüne (AL)/UFV für den Bezirk Charlottenburg zum FNP Erfolg: am 28. Juni 1994 beschloss es den FNP mit der Kolonie Johannisberg als Ausgleichsfläche für Grünfläche, die durch den Bau des Heizkraftwerkes Wilmersdorf in der Forckenbeckstraße verloren gingen – leider aber nicht für etliche andere Kleingartenkolonien.

Die Akten und Unterlagen der Familie Böttcher aus diesen Jahrzehnten des Engagements für den Erhalt unserer Kleingärten im innerstädtischen Bereich im Allgemeinen und spezifisch für die Kolonie Johannisberg bestehen aus mehreren Ordnern mit Unterlagen aus Politik, Zeitungen sowie Eingaben und Briefwechseln. In diesen Schätzen finden sich umfassende Unterlagen zur Entwicklung des FNP, zu den verschiedenen Einsprüchen Betroffener, wie auch aus der Wissenschaft. Sie zeigen die Sachargumente, die für künftige Kämpfe um den Erhalt von Kolonien ggf. von Nutzen sind und befinden sich jetzt in der Vereinslaube der Kolonie Johannisberg. Auf Anfrage beim Vorstand (https://kolonie-johannisberg.de/kontakt-hilfe/ ) sind sie in der Vereinslaube für Interessenten einsehbar.

Die Akten und Unterlagen der Familie Böttcher aus diesen Jahrzehnten des Engagements für den Erhalt unserer Kleingärten im innerstädtischen Bereich im Allgemeinen und spezifisch für die Kolonie Johannisberg bestehen aus mehreren Ordnern mit Unterlagen aus Politik, Zeitungen sowie Eingaben und Briefwechseln. In diesen Schätzen finden sich umfassende Unterlagen zur Entwicklung des FNP, zu den verschiedenen Einsprüchen Betroffener, wie auch aus der Wissenschaft. Sie zeigen die Sachargumente, die für künftige Kämpfe um den Erhalt von Kolonien ggf. von Nutzen sind und befinden sich jetzt in der Vereinslaube der Kolonie Johannisberg. Auf Anfrage beim Vorstand (https://kolonie-johannisberg.de/kontakt-hilfe/ ) sind sie in der Vereinslaube für Interessenten einsehbar.

Neben diesem politischen Engagement war Hans-Joachim Böttcher Vater, seit 1986 Opa von zuletzt 4 Enkelkindern, Kleingärtner mit reich-haltiger Ernte, jahrelanger Gangbetreuer des Finkenwegs, von 1999 bis 2003 stellvertretender Vorsitzender der Kolonie und ein Nachbar, den wir sehr mochten. Nun vermissen wir seinen steten Gruß „einen schönen Abend, Familie Chorus“.